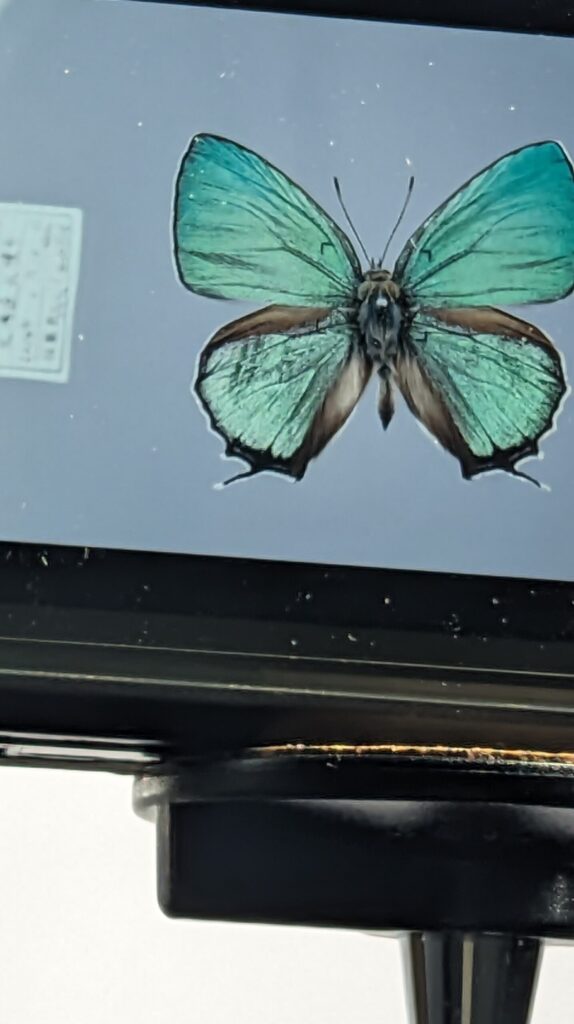

博物館の資料のデジタルアーカイブ化が進められています。アーカイブ化は博物館での写真撮影やデータ入力の工夫だけでなく、利用の開拓との両面で進めていく必要があります。そこで、このシンポジウムは、教科書LOD、学校教育における教職員のICT活用状況、学校における博物館のデジタルアーカイブ活用事例を含めた授業実践例など、各登壇者から、お話いただきます。博物館のデジタルアーカイブを、学校現場での利用促進を図るためのヒントにしてください。

開催日時 2026年1月30日(金)15時~17時半

開催方法 オンライン配信

申込方法 参加ご希望の方は以下のアドレスからご登録ください。

https://us02web.zoom.us/meeting/register/94hopRpSQJORVHxZp_3gFg

このシンポジウムは博物館・学校関係者を対象としていますが、どなたでも参加いただけます。また、後日録画をYOUTUBE大阪市立自然史博物館チャンネルで配信します。

講師と内容 (すべて仮題)

・教科書LOD、学習指導要領LODとは何か?その活用方法とは?

国立教育政策研究所 研究企画開発部教育研究情報推進室 総括研究官 江草由佳氏

教科書LODや学習指導要領LODとはどういうものなのか、博物館のデジタルアーカイブの学校利用促進のために、それらを使うことで、どのようなことができる可能性があるのか。実際の利用状況等も含めてお話いただきます。

・教職員のICT活用とデジタルアーカイブに関する認識の現状

滋賀文教短期大学 准教授 有山裕美子氏

デジタルアーカイブを利用する立場である教職員のICT活用の現状とともに、デジタルアーカイブに対する認識等の調査結果について報告いただきます。

・博物館や美術館のデジタルアーカイブを利用した授業実践

大阪府立たまがわ高等支援学校 教諭 釘貫ひとみ氏

デジタルアーカイブを活用したICTの授業実践とその成果・課題など、学校現場から報告いただきます。

主催:西日本自然史系博物館ネットワーク https://www.naturemuseum.net/

※この事業は本ネットワークが文化庁InnovateMuseum事業の一環として開催します。

問い合わせ先:佐久間(大阪市立自然史博物館)sakuma@omnh.jp 06-6697-6221