環瀬戸内いきものマップ

システムについて

利用環境

利用条件

公開URL

問い合わせ先

「環瀬戸内いきものマップ」とは

・博物館の標本情報・文献情報を生物の名前・採集日から検索し、その結果をもとに分布図を描くとともに、個別の標本のデータを見ることができます。

・地域を限定して同様に検索、表示することができます。

・自分が観察した生物の情報を、手軽にインターネット経由で地図上に登録できます。名前がわからない場合もデジカメ画像などを添付できます。(学芸員が検証が,公開の可否を判断します) 各地の自然史系の博物館は、植物や昆虫など様々な動植物の標本や研究資料を収蔵している自然情報の宝庫です。環瀬戸内いきものマップは、自然を愛好し学びたいという市民の皆様に、この情報を使いやすく公開していくためのインターネット上の地図付きデータベースです。自分の地域にいる鳥や昆虫について、過去の調査記録をホームページを扱う気軽さで地図上に表示させながら調べることができます。

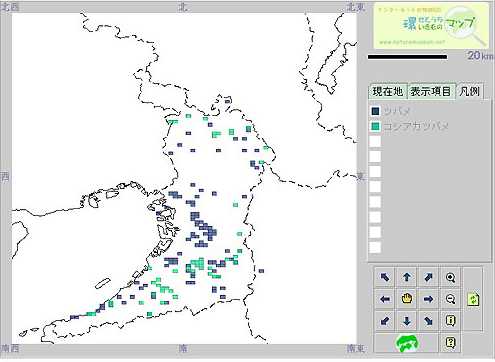

図:大阪に分布する二種のツバメ、ツバメとコシアカツバメの繁殖記録を表示させたところ

提供する情報

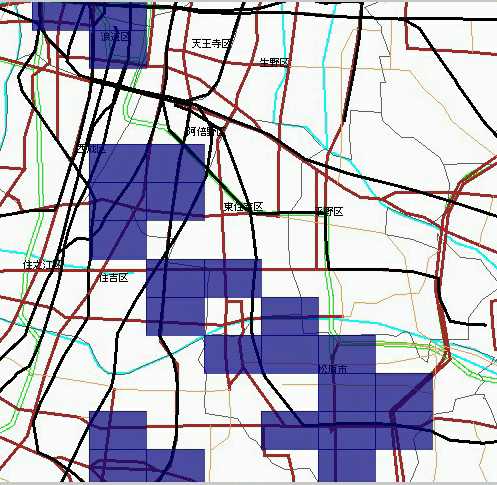

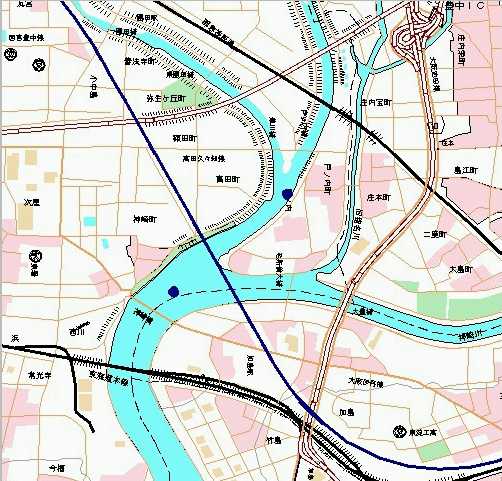

・開設当初は大阪市立自然史博物館と兵庫県立人と自然の博物館が所蔵する標本データの一部、学術論文や調査報告で記録された生物の情報約10万点が公開されます。個々の標本がもっている位置情報の精度は様々ですが、その精度にあわせてポイント表示やメッシュでの表示ができます。

・公開される分野は、鳥、哺乳類、魚、両生・は虫類、昆虫、植物などですが、菌類や無脊椎動物なども順次公開していきます。

・地図領域は西日本全域をカバーしています。大阪および兵庫は詳細図が用意されています。表示される標本データについては両博物館とも、大阪・兵庫に限らず日本各地の標本を所有していますが、大阪府・兵庫県下のデータ整理が比較的進んでいますので当初はこの地域の情報が主になると思われます。こちらも順次拡張していきます。

図:3次メッシュ表示されたサギ類の繁殖記録

図:ピンポイントで表示された「ウナギ」の採集記録

メッシュやポイントをクリックすると,データを見ることができます。

提供する機能

・博物館の標本情報・文献情報を生物の名前・採集日から検索し、その結果をもとに分布図を描くとともに、個別の標本のデータを見ることができます。

・地域を限定して同様に検索、表示することができます。

・自分が観察した生物の情報を、手軽にインターネット経由で地図上に登録できます。名前がわからない場合もデジカメ画像などを添付できます。(学芸員が検証が,公開の可否を判断します)

想定している利用者・使い方

利用者:学生、生徒、児童、教職員、一般市民、研究者、アマチュア研究者など。

使い方の例:地域の自然観察会の成果発表、学校園などでの調べ学習、学習成果の発表、教員によるハイキングや遠足の資料づくり、博物館来館者への資料提供、自然環境行政の資料として、IT講習の素材として、市民のインターネットによる自己学習など。

今後の予定

今年度事業により、倉敷市立自然史博物館などのデータを公開、環瀬戸内地域での情報提供を充実させていく予定です。

システムについて

利用環境

OS

Microsoft Windows 95/98/NT/2000/Me/Xp、MacOS 9.2, Mac OSX 10.2以上

ブラウザ

IE5.x Netscape 6.x~ Firefox, Safariなど。

必ずjavaを有効にしておく必要があります

利用条件

・教育・自然学習・研究などを目的とした個人または団体。利用料金は不要ですが、事前に必要条件を記して登録する事が必要です。営利目的での利用はできません。また自然保護上公開することが不適当と思われるデータは博物館の判断により非公開とすることがあります。

公開URL

http://www.naturemuseum.net/

2002/7/1より公開。6/25より登録受付開始。大阪市立自然史博物館の学習コーナーでも閲覧可。

お問い合わせ

大阪市立自然史博物館 佐久間大輔 sakuma@mus-nh.city.osaka.jp

〒546−0034 大阪市東住吉区長居公園1−23 TEL:06-6697-6221

兵庫県立人と自然の博物館 三橋弘宗hiromune@nat-museum.sanda.hyogo.jp

〒669-1546 三田市弥生が丘6丁目 TEL:0795-59-2001