西日本自然史系博物館ネットワークでは、下記のとおりSTEAM教育をテーマにした研究会を12月14日に開催いたします。

近年注目のSTEAMに関する研究会ですし会場も広いので、博物館関係者はもちろん学校や図書館関係者の皆様の参加もお待ちしております!

令和5年度「Innovate MUSEUM事業」

自然史博物館✕美術館の連携とSTEAM教育研究会

日時:令和5年12月14日(木) 13:30〜16:40

会場:大阪市立自然史博物館 講堂

担当:奥山清市(市立伊丹ミュージアム)、佐久間大輔(大阪市立自然史博物館)

申込フォーム:https://forms.gle/Qx2R4kr57AejZ53M6

問い合わせ先:奥山清市(soku26@gmail.com)

◯開催趣旨

近年、社会は激しく複雑化・多様化しており、かつてのように一分野からのアプローチだけでは課題解決が難しくなってきている。この悩みは教育現場も同様であり、その対策のひとつとして文部科学省では従来のSTEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)にArts(芸術・リベラルアーツ)を加えたSTEAM教育の導入を進めている。自由で柔軟な感性と発想で異なる分野を横断し、総合的な思考アプローチによる創造的な課題解決をめざすこの教育手法は、子どもたちがこれからの未来(Society 5.0)を生きるための力を育むためのものでもある。今回の研究会では自然史系博物館と美術館の連携事を皮切りに、STEAM教育に関する話題提供とそれぞれの立場からの意見を交わしながら、博物館の現場におけるSTEAM教育の実践とその可能性について、皆さんと一緒に考えてみたい。

◯タイムスケジュール

(発表タイトルや発表順は変更する可能性があります)

①事例報告「自然史博✕美術館連携」(13:30〜15:00)

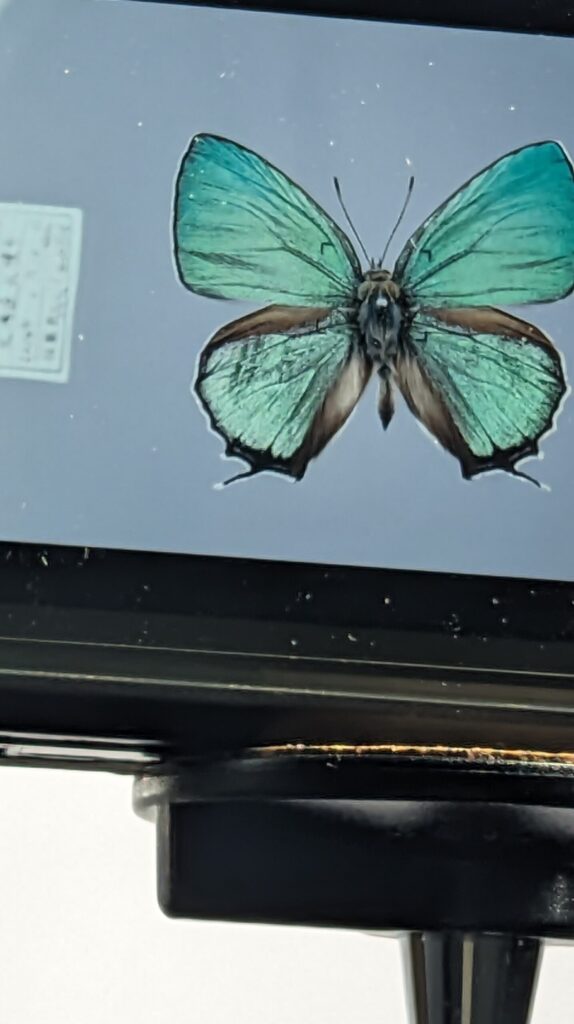

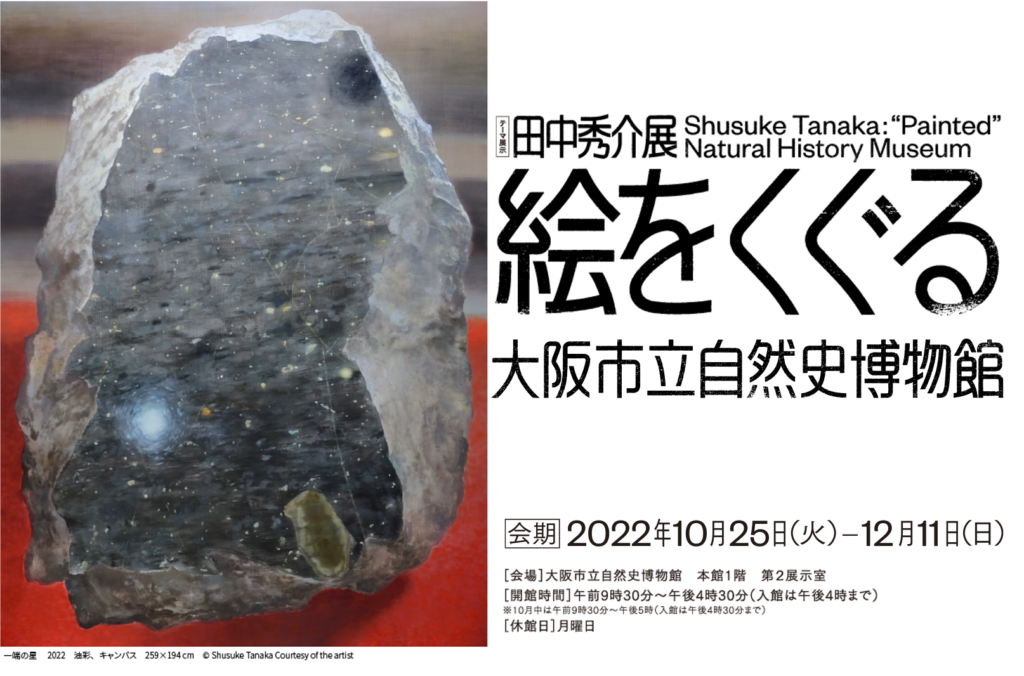

(1)大阪市立自然史博物館における科学とアートの融合の試み

佐久間大輔(大阪市立自然史博物館)ほか

(2)ベルナール・ビュフェ美術館✕ふじのくに地球環境史ミュージアム

雨宮千嘉・井島真知(ベルナール・ビュフェ美術館)

岸本年郎(ふじのくに地球環境史ミュージアム)

(3)「見る」ことからつながる美術館と自然史博物館のプログラム

鬼本佳代子(姫路市立美術館)、﨑田明香(福岡市美術館)

(4)小規模自治体の自然史、天文、美術系ミュージアム連携事業

矢野真志(面河山岳博物館)

②STEAM教育に関する話題提供(15:10〜16:00)

(1)米国チルドレンズミュージアムにおけるSTEAMラーニング

土谷香菜子(お茶の水女子大学大学院博士後期課程)

(2)ミュージアムグッズで考えるSTEAM教育

大澤夏美(ミュージアムグッズ愛好家)

③総合討論 (16:00〜16:40) 博物館の現場におけるSTEAM教育とは〜課題と可能性〜 進行:奥山清市(市立伊丹ミュージアム)

◯その他 ・閉会後に近隣で情報交換会(18:00〜20:00)を予定しています。

総合討論の続きをしたいと思いますので、ぜひご参加ください。

会場は、市営地下鉄御堂筋線/「長居」駅周辺を予定しております。

・オンラインでの見逃し配信はこちらから、2024年1月16日までの公開です

主催:西日本自然史系博物館ネットワーク