いのちのたび博物館での技術研修を行いました。

2月19日午後と20日午前の2回、北九州市立自然史・歴史博物館にて、デジタル撮影を主体とした研修を実施しました。

北九州市立自然史・歴史博物館の学芸員はもちろん、福岡市、九州大学、佐賀県、熊本県、山口県、島根県など広範囲から19名の学芸員(講師、スタッフを除く)が参加しました。

この内容は先日の北海道の研修を合わせ、InnovateMuseum事業技術研修シリーズとして公開の予定です。

2月19日午後と20日午前の2回、北九州市立自然史・歴史博物館にて、デジタル撮影を主体とした研修を実施しました。

北九州市立自然史・歴史博物館の学芸員はもちろん、福岡市、九州大学、佐賀県、熊本県、山口県、島根県など広範囲から19名の学芸員(講師、スタッフを除く)が参加しました。

この内容は先日の北海道の研修を合わせ、InnovateMuseum事業技術研修シリーズとして公開の予定です。

日時: 2026年2月5日(木)10時~17時、2月6日(金)9時30分~16時45分

場所: 大阪市立自然史博物館 実習室

主催: NPO法人西日本自然史系博物館ネットワーク、大阪市立自然史博物館

参加者:博物館職員等16名

講師: 林園子、濱中直樹(ICTリハビリテーション研究会)、南谷和範(大学入試センター)

サポート:小林大祐、大野、西本(Good Job! Center KASHIBA、(一財)たんぽぽの家)

担当:石井陽子(大阪市立自然史博物館)

スタッフを含めると24名の大賑わいの実習になりました。6日午前には昨年度実習参加した皆さんによる作例紹介もあり、博物館現場への3Dプリンタ導入でできることについての具体的イメージが広がる研修となりました。報告書は近日中に公開します。

2026年2月3日、北海道立北海道博物館にて表題の研修を実施いたしました。

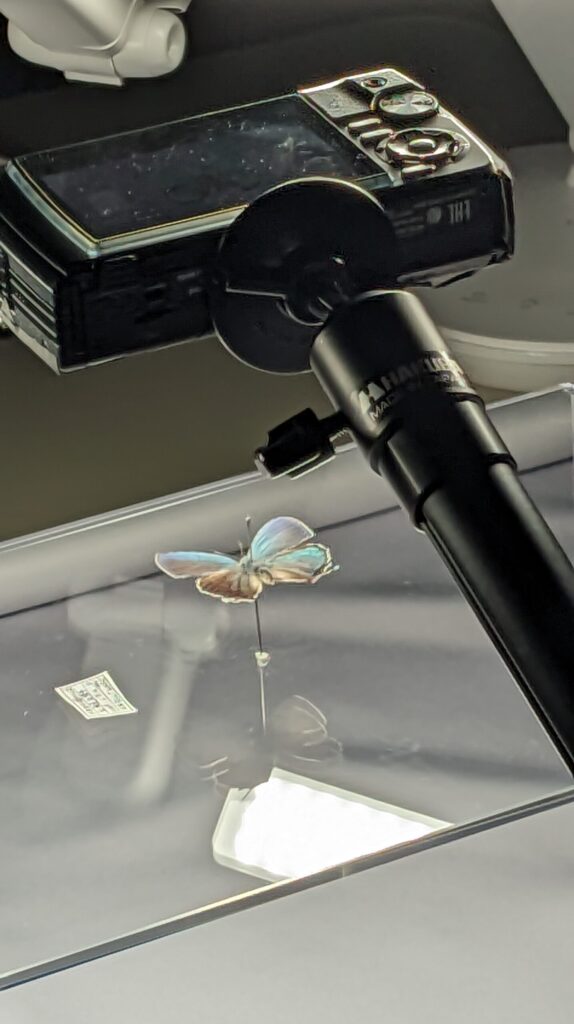

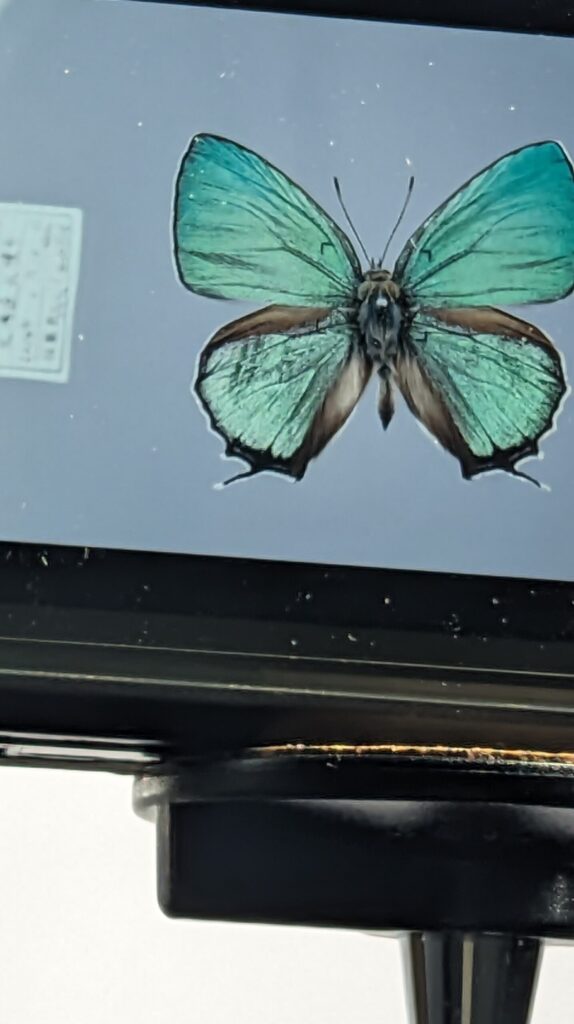

西日本自然史系博物館ネットワークでのデジタル化推進の様々な試みの紹介の中で、小規模館での適用可能技術の必要性をお話し、実践として関さんにシジミチョウ類の撮影を実演していただきました。

趣旨説明 西日本自然史系博物館ネットワークが行うデジタルアーカイブ活動とその技術 佐久間大輔

小型の蝶類の標本撮影と写真について」関 剛

Meta Questを用いた3DキャプチャHyper Scape Captureのデモンストレーション

実習の様子

照明がしっかりできていないと色が狂う

適正な照明をした撮影

京セラ セラフィックデスクライト https://ceraphic-ec.kyocera.co.jp/products/ceraphic-desklight

グラフィックデザイナーのための色の基本: 印刷物作成へのカラーコミュニケーション

Meta Questによる撮影した事例 https://www.facebook.com/reel/4084649728466620

実習の様子は後日編集後にアップロードいたします。

表題のシンポジウムを1月30日夕方に開催し、現在アーカイブ配信をしております。教科書の各単元表題、内容、指導要領へのリンクを公開した江草さんの活動、学校の先生たちの教材利用動向をまとめた有山先生のお話から、博物館のデジタルコンテンツを利用してもらう糸口として、教科書は重要な存在であることが改めてわかりました。また、一方釘貫さんが示すように、地元の課題、という要望は確実に存在します。インターネットというボーダレス、エイジフリーなメディアであっても、教科書、地域という属性は学校利用を促すうえでは重要なようです。博物館関係者のデジタル公開検討の参考にしていただければと思います。

・趣旨説明 大阪市立自然史博物館 佐久間大輔

・教科書LOD、学習指導要領LODとは何か?その活用方法とは?

国立教育政策研究所 研究企画開発部教育研究情報推進室 総括研究官 江草由佳氏

教科書LODや学習指導要領LODとはどういうものなのか、博物館のデジタルアーカイブの学校利用促進のために、それらを使うことで、どのようなことができる可能性があるのか。実際の利用状況等も含めてお話いただきます。

・教職員のICT活用とデジタルアーカイブに関する認識の現状

滋賀文教短期大学 准教授 有山裕美子氏

デジタルアーカイブを利用する立場である教職員のICT活用の現状とともに、デジタルアーカイブに対する認識等の調査結果について報告いただきます。

・大阪デジタルミュージアムズと大阪の宝 事例紹介

地方独立行政法人 大阪市博物館機構 釋知恵子氏

・博物館や美術館のデジタルアーカイブを利用した授業実践

大阪府立たまがわ高等支援学校 教諭 釘貫ひとみ氏

デジタルアーカイブを活用したICTの授業実践とその成果・課題など、学校現場から報告いただきます。

主催:西日本自然史系博物館ネットワーク 西日本自然史系博物館ネットワーク#InnovateMuseum事業

配信URLは以下の通り

/https://youtu.be/9npPD0xD7Fw?si=rFJ2Zh0vv_rVvhRc

江草先生からは以下のファイルを共有いただきました

学習指導要領LOD https://w3id.org/jp-cos/

教科書LOD https://w3id.org/jp-textbook/

ちらし:学習指導要領LOD

https://github.com/jp-cos/jp-cos.github.io/wiki/Leaflet

ちらし:教科書LOD

https://github.com/jp-textbook/jp-textbook.github.io/wiki/Leaflet

江草さんのプレゼン

え

西日本自然史系博物館ネットワークでは、文化庁InnovateMuseum事業の一環として、北海道において下記のとおり高演色家庭用照明機材を用いた標本撮影に関するワークショップを企画しました。

博物館資料のデジタル画像公開は注目を集めていますが、その多くは大規模な専用機材を用いるものです。しかし、家庭用の安価な照明機材を用いることで、小規模な博物館やアマチュアにも気軽に高演色の標本撮影が可能となります。その技術とノウハウをお持ちの、関剛さんに、撮影の実際について、実演と開設をしていただき、動画撮影して公開するとともに、貴館をはじめ道内の学芸員には、実見する機会を持っていただき、博物館によるデジタルアーカイブ公開などにつなげていただければ幸いです。

日時:2026年2月3日 13:30〜15:30(予定)

場所:北海道立北海道博物館 会議室

講師:関 剛 氏

参考文献 関剛(2025)「家庭用電気スタンド仕様の高演色LED照明を用いた

小型の蝶類の標本撮影と写真について」インセクトマップオブ宮城62: 1–6

時間があれば佐久間によるMeta Questを用いた3Dキャプチャのデモンストレーションを実施

主催:西日本自然史系博物館ネットワーク

協力:北海道自然史研究会・北海道博物館

対象:博物館に勤める学芸職員・その他関心のある方

参加方法 直接会場に起こし下さい。佐久間(大阪市立自然史博物館)または水島(北海道立北海道博物館)にご連絡いただくか、以下のフォームにご入力いただいても結構です。

博物館の資料のデジタルアーカイブ化が進められています。アーカイブ化は博物館での写真撮影やデータ入力の工夫だけでなく、利用の開拓との両面で進めていく必要があります。そこで、このシンポジウムは、教科書LOD、学校教育における教職員のICT活用状況、学校における博物館のデジタルアーカイブ活用事例を含めた授業実践例など、各登壇者から、お話いただきます。博物館のデジタルアーカイブを、学校現場での利用促進を図るためのヒントにしてください。

開催日時 2026年1月30日(金)15時~17時半

開催方法 オンライン配信

申込方法 参加ご希望の方は以下のアドレスからご登録ください。

https://us02web.zoom.us/meeting/register/94hopRpSQJORVHxZp_3gFg

このシンポジウムは博物館・学校関係者を対象としていますが、どなたでも参加いただけます。また、後日録画をYOUTUBE大阪市立自然史博物館チャンネルで配信します。

講師と内容 (すべて仮題)

・教科書LOD、学習指導要領LODとは何か?その活用方法とは?

国立教育政策研究所 研究企画開発部教育研究情報推進室 総括研究官 江草由佳氏

教科書LODや学習指導要領LODとはどういうものなのか、博物館のデジタルアーカイブの学校利用促進のために、それらを使うことで、どのようなことができる可能性があるのか。実際の利用状況等も含めてお話いただきます。

・教職員のICT活用とデジタルアーカイブに関する認識の現状

滋賀文教短期大学 准教授 有山裕美子氏

デジタルアーカイブを利用する立場である教職員のICT活用の現状とともに、デジタルアーカイブに対する認識等の調査結果について報告いただきます。

・博物館や美術館のデジタルアーカイブを利用した授業実践

大阪府立たまがわ高等支援学校 教諭 釘貫ひとみ氏

デジタルアーカイブを活用したICTの授業実践とその成果・課題など、学校現場から報告いただきます。

主催:西日本自然史系博物館ネットワーク https://www.naturemuseum.net/

※この事業は本ネットワークが文化庁InnovateMuseum事業の一環として開催します。

問い合わせ先:佐久間(大阪市立自然史博物館)sakuma@omnh.jp 06-6697-6221

1 研究会の目的

改正博物館法において、資料のデジタルアーカイブ化およびそれらの公開は、博物館が実施する業務として明記されるに至っています。しかし、多くの博物館では、当該業務が順調に進められているとはいえない状況にあると思われます。

地域博物館でのデジタルアーカイブ化およびデータ公開を進展させるにあたり、まずは博物館関係者が、自ら、低予算で、効率的・効果的に、資料の撮影を行う技法や、背景にある最新の情報などを学ぶことが重要だと考えます。

そこで、文化財をはじめ多様な博物館資料のデジタル撮影の技法やそのための機材開発を進め、国立の博物館をはじめ多くの地域博物館に技術指導をされているNPO法人フィールドの堀内代表をお招きし、自然史資料の精細な画像撮影のための技法の講習を行います。

2 内容

ミニ講習 担当:佐久間 1時間程度

・自然史系のデジタルアーカイブとDX、何が可能か、何を目指すか、

・HyperScapeCaptureによるVR空間スキャンの実際と可能性

・テザー撮影とは、西日本の取り組み

実演と講習 担当:堀内・佐久間 2時間程度

・テザー撮影の方法

・テザー撮影に必要な機材や環境

・自然史資料のテザー撮影実演

・MetaQuest3sによるVRスキャンの実演

3 講師

堀内保彦氏(NPO法人フィールド代表)、佐久間大輔氏(大阪市立自然史博物館学芸員)

4 実施日

1回目:令和8年2月19日(木) 13時30分〜16時30分

2回目:令和8年2月20日(金) 9時30分〜12時30分

* 1回目と2回目はほぼ同じ内容ですので、ご都合の良い回にご参加ください。

5 場所

北九州市立自然史・歴史博物館 会議室

6 主催

NPO法人西日本自然史系博物館ネットワーク

(担当:真鍋・北九州自歴博、佐久間・大阪自然史)

<問い合せ先>

北九州市立自然史・歴史博物館

普及課 真鍋徹

TEL:093-681-1011

Mail:manabe@kmnh.jp

申し込み 以下のフォームにご入力ください(各回先着15名)

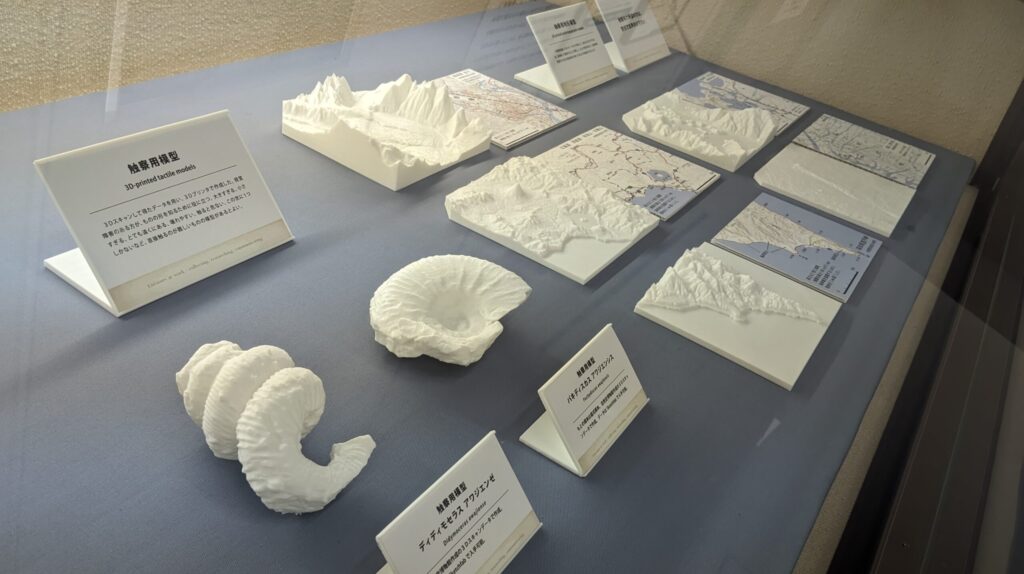

この度、3D4SDGsのみなさんに大阪に出張いただき、博物館関係者のみなさんを対象に、視覚障害者向けの触察モデルを、3Dプリンタを活用して作成する実践型プログラムを開催いたします。2024年度に引き続き、2回目の実施です。

視覚障害を持つ方々にとって、触察モデルは情報や理解を深める重要な手段です。本イベントでは、最新の3Dプリンタ技術を使用し、誰でも簡単に触察モデルを制作できるスキルを学んでいただきます。昨年度の参加者による、3Dプリンタ活用の成果共有も行います。

※この講習は、文化庁補助金事業Innovate Museumの助成により行います。

イベント詳細

日程:1日目:2026年2月5日(木)10:00~17:00、2日目:2月6日(金)9:30~16:30

会場:大阪市立自然史博物館実習室(大阪市東住吉区長居公園1-23)

対象者:博物館関係者および博物館のまわりで展示や普及教育活動をしている人で、視覚障害者の博物館体験を支援したい人

プログラム内容:

Day 1: 3Dプリントの基礎と実践

午前:3Dプリントの概要説明とプリンタ操作体験

3Dプリントの基本原理を学び、QRコードを使った簡単なプリント体験を行います。

プリントに使用する「Bambu Studio」の基本機能を学び、色分けやスライスの方法を実践します。

午後:3Dスキャン技術と触察モデルの作成

スキャンアプリを使った3Dスキャンの基礎を体験。

オンラインで触察モデルの検索・ダウンロード方法を学び、スライサーソフトを活用して3Dプリントを行います。

Day 2: 3Dモデリングとデータ処理

午前(9:30~10:30):昨年度の研修参加者による成果の共有

昨年度の研修に参加した人が、自分で3Dプリンタを用いて物作りを行った事例を紹介、共有します。

Tinkercadでの3Dモデリング

ペンシルホルダーやネームプレート、地図をモチーフにしたキーホルダーを設計します。

設計したデータをスライスし、3Dプリントを実践します。

午後:地図データからのモデル作成とカスタマイズ

終了セッション:感想の共有と次のステップの案内

参加者全員で成果物を共有し、次の学習・実践に繋がる情報を提供します。

講師紹介:

・林 園子 氏(ICTリハビリテーション研究会 代表理事・ファブラボ品川ディレクター・作業療法士)

・濱中 直樹 氏(ICTリハビリテーション研究会 理事・ファブラボ品川ファウンダー・一級建築士)

・南谷 和範 氏(大学入試センター 研究開発部試験基盤設計研究部門 教授)

主催:NPO法人西日本自然史系博物館ネットワーク、大阪市立自然史博物館

注意事項:PC、スマートフォン、メールアドレス(必要なアカウント作成用)をご準備ください。

PCは以下のシステム要件をご確認ください。

オペレーティングシステム:Windows 10 以降 Mac OS X v10.15 以降 Linux Ubuntu 20.02 以降、または Fedora 36 以降

プロセッサ:Intel® Core 2 または AMD Athlon® 64 プロセッサ、2 GHz 以上

ハードディスク空き容量:2.0 GB 以上の空き容量

※2日目の地図データのカスタマイズの一部が、Windows PCでないと難しい内容となっております。WindowsもMacもご持参可能な場合は、Windowsを推奨します。

※締切日後に必要なソフトウェアやアプリのインストールについてメールでご案内いたしますので、可能な範囲でご対応を宜しくお願いいたします。

お申し込み方法:下記メールアドレスまで、氏名、所属、返信用メールアドレスを記入して、お申し込み下さい。

y-ishii@omnh.jp (大阪市立自然史博物館 石井陽子)

定員:16名(先着順)※昨年度参加者で、2日目午前中の成果の共有の時間のみに参加する方は定員に含みません。

申込締切:1月25日(日)

お問い合わせ y-ishii@omnh.jp (大阪市立自然史博物館 石井陽子)

博物館の標本のデジタル画像の撮影から公開までの裏側にはたくさんのプロセスがあります。その多くはボランティアを含む人的努力で支えられてきましたが、そこにちょっとした自動化をすることで、皆がクリエィティブになり、デジタル化を加速できるなら、素晴らしいことです。

ここでは撮影した植物標本画像から標本番号を認識させ、ファイル名変更を半自動化する試みを紹介しています。 参考にしていただければ幸いです。

なお、収録環境のため、音声がやや聞き取りにくくなっています。ご容赦ください。

2025年10月24日実施@図書館総合展2025(パシフィコ横浜)

大西亘(神奈川県立生命の星・地球博物館)

和田侑真(神奈川県立生命の星・地球博物館 植物デジタルボランティア)

+佐久間大輔(大阪市立自然史博物館)

11月7日にマイクロドローンの研修を実施しました。

ご参加の方はありがとうございました。

実演の前に当日の撮影をしていただいたドローンパイロットの森本広志さんに撮影の留意点などをレクチャーしてもらいました。

森本さんの資料を共有いたします。

https://www.dropbox.com/scl/fi/n4bqeaaabq1p4xyyjr1u4/_InnovateMUSEUM_20251106.pdf?rlkey=z6gbuy2kg9yl645h7f8tyc8pr&dl=0

下見2時間、当日90分ほどの撮影でしたが、その編集結果が以下のようなものです。

また、この研修を受けてドローン撮影のガイドライン案を作っていますこちらにもご意見をいただければ幸いです。

https://www.dropbox.com/scl/fi/m2zjbiasgyh8xhdatehqq/.docx?rlkey=9wvedzlr0i126q8gc9zuc93s6&dl=0